3年前から取り組んでみたいと思っていた教材がある。それは中村哲についてだ。当時、中村哲の映画『劇場版 荒野に希望の灯をともす』(2022年7月23日に公開)を観て、いつか子どもたちとこの題材をもとに議論し、考えを深め合う経験をしたいと強く思った。

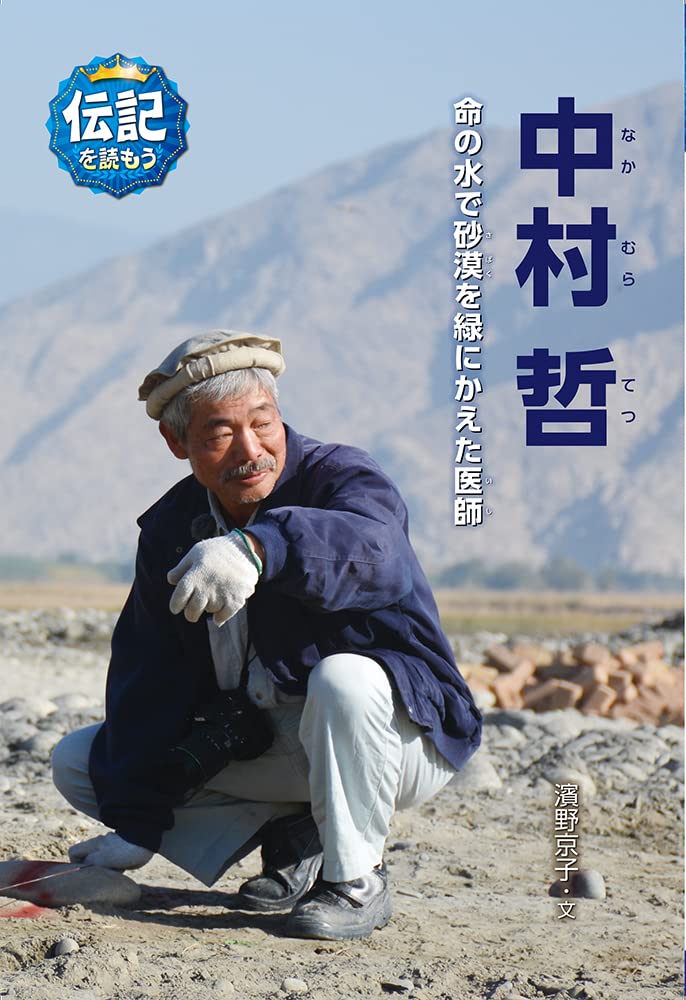

そして、この2学期、その願いが少しずつ実現しつつある。今、子どもたちとじっくりと『中村哲 (伝記を読もう 28)』を読みはじめ、哲の生い立ちから寄り道しながら話し合い、考え合う時間を過ごしている。

お付き合いの「教えるべきこと」とは別に、僕自身は一体どんな教材を子どもたちと「選んで学び合いたい」経験をしたいのか。

この問いは、今の学校に赴任してからずっと心にあった。これまで「教えるべきこと」と細々と工夫を重ねながら向き合ってきた。僕自身は「この教材、本当に扱う必要があるのだろうか。でも年計にあることだし。学年でとりくんでいることだから。。。」と思いつつも、せめて子どもたちが主体的に学べるように、学び合いの手法やワークショップ形式の授業を取り入れてきた。

しかし、「何を教えたいのか」「どんな教材にふれて、どのような学びの経験を子どもたちにしてほしいのか」、さらには「あえて集団で(個別にゆずりわたすではなく)共有する学習経験として何を積み重ねておきたいのか」といった問いについて、明確な思想や主張を持つことはできていなかったように思う。

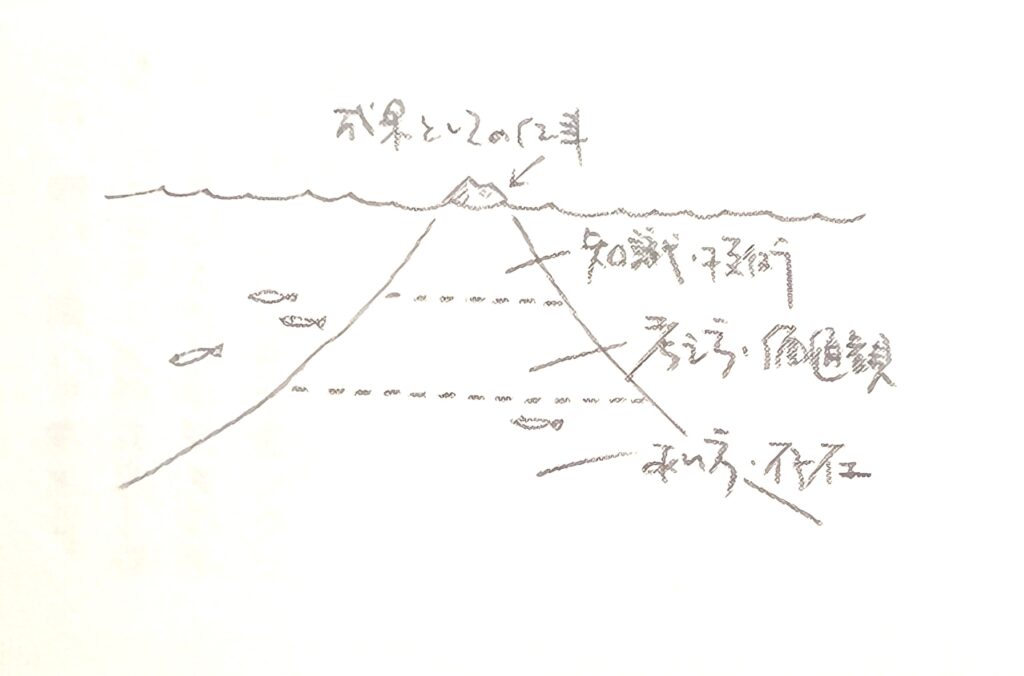

本校には「地球市民の時間」という総合的な学習の時間がある。これは、地球規模で人権、環境、平和について考える総合学習。これまで、自分の中には「遠い国の問題を扱うよりも、身近な課題を解決するほうが良いのではないか」という思いがあり、深くコミットすることができなかったのかもしれない。

しかし、昨今の人権問題や選挙事情に見られる民主主義の脆弱さ、さらには環境問題、そして対話をベースとした平和について考えることが、今やまったなしの何よりも重要な課題となっている。

子どもたちは、これらをどのタイミングで学び、どう向き合うべきなのか。こうしたテーマについて深く考えることは、教師として自分自身に課された責務だと感じている。

この夏、リエコとケンジの3人で「ギフトスクール」で概念探究の授業作りについて話し合っていたとき、長い間心に温めていたアイデアがふいに思い浮かんできた。

「ああ、自分はエチ先生のような実践をしたいと思っていたんだ。」

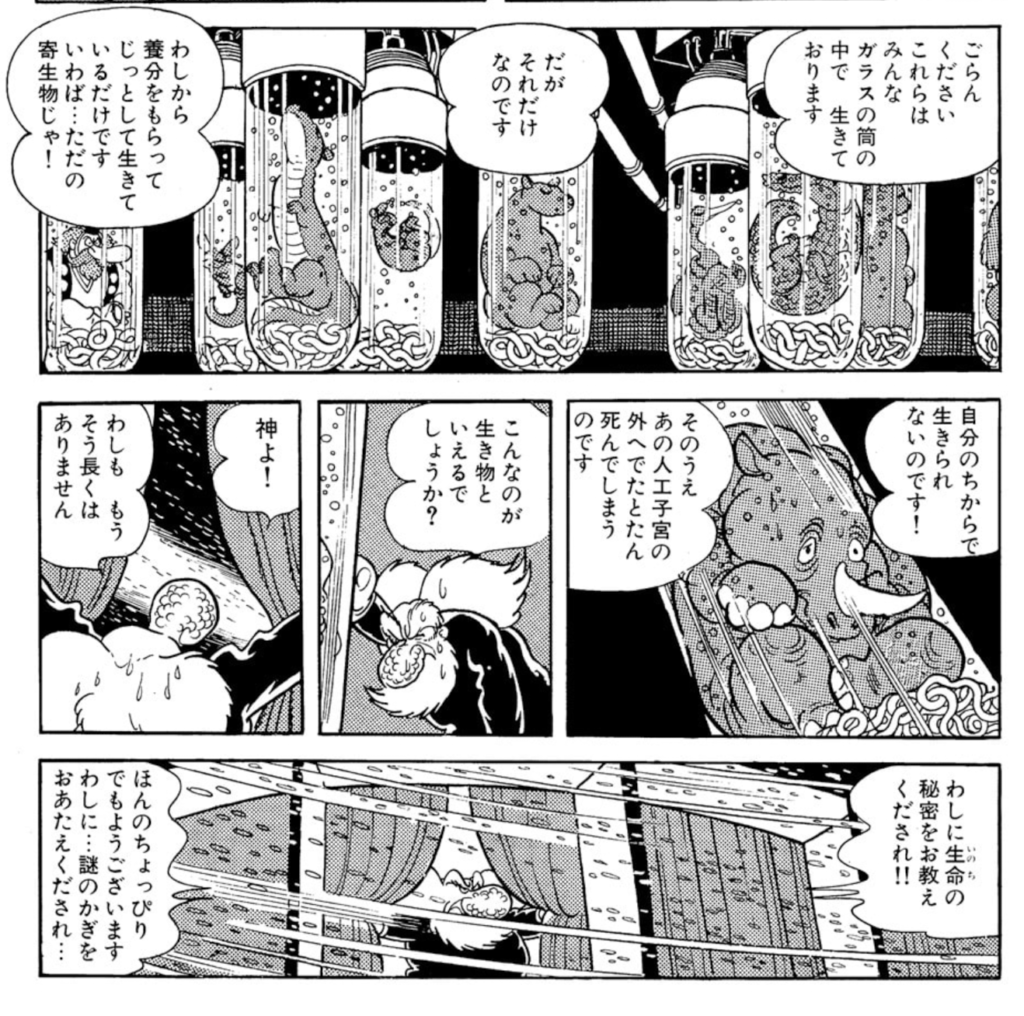

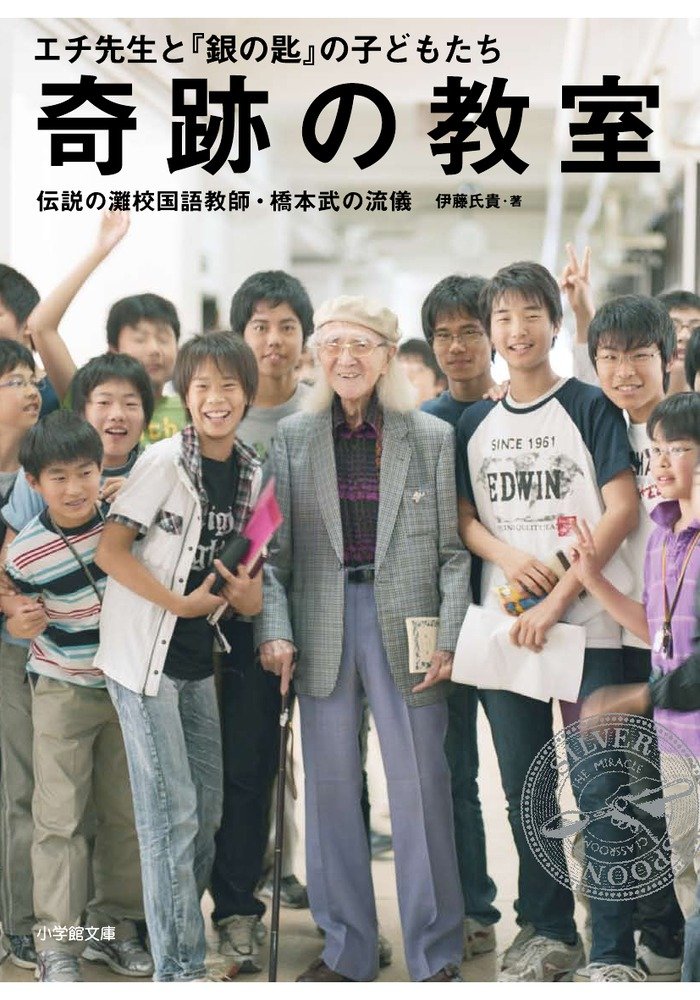

以前「数学者の時間」で「数学者とは何か」を探究していたときのこと。少し算数数学に飽きてしまい、たまたま国語教育の棚にあった本を手に取った。

伊藤 氏貴 (著)『奇跡の教室 』( 小学館 2012)の本がきっかけだった。その授業では、3年間かけてたった1冊の文庫本『銀の匙』だけをじっくりと読み解きながら考えを深め合っている実践だった。

そんな風に、根底に「触れてほしい」という強い願いや思想が通底する教材を、いつか自分のクラスで文化として扱いたいという憧れがずっと心の中にあったんだとおもう。

この2学期、子どもたちとは寄り道をたくさんしながら考えを広げ、深めている。内村鑑三やフランクルの言葉に支えられた経験を出発点に、ハンセン病と山村医療の問題を学び、次は世界の水事情や井戸作りの話へと進んでいく。僕のお昼は、パキスタンの庶民食であるロティをいつも焼いて食べている。やってみたわかったが、小麦のそのもののうまさが味わえる。子どもたちも匂いに釣られ、一緒に食している。

子どもたちとともに考え、話し合い、学びを深める。

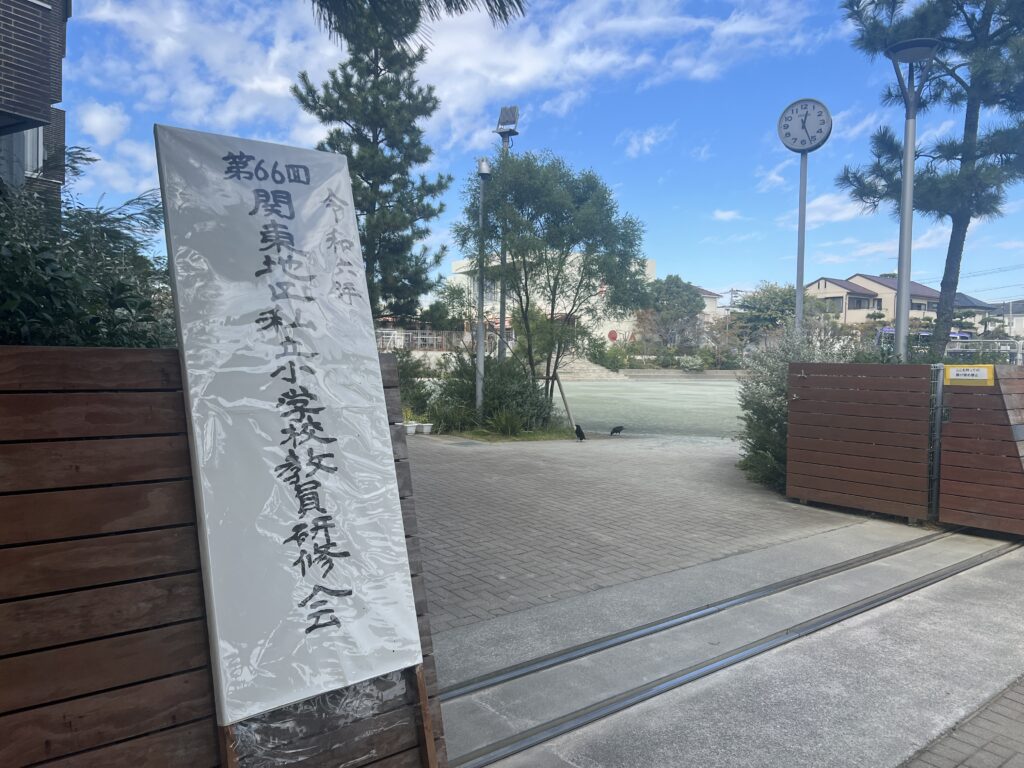

この経験が、彼らの中にどんな影響を残すのか。その過程を見守りながら、教師として何ができるのかを改めて問い続けていけるといいなぁと最近つくづくおもう。大日向小中の見学がずっと心にのこっているんだなぁ。