今日の午後は、比較的ゆったりと学級事務や校務に時間を割くことができ、同僚と興味深い話をする機会を得た。

教育界では「新しいメソッド」への関心と実践が進んでいるが、重要なのは、方法論に先立って「どのような教材を扱うか」である。子どもたちに何を伝えたいのか、扱う教材やテーマがなければ、方法論は空虚なものになるのではないか。

なるほどと首肯すると同時に、自分の実践ではどのようなテーマや教材を子どもたちと共有すべきか、自問してしまう。

この学校独自の文化を大切にしながら、それを温故知新の精神で時代に合わせて変えていくとは、何を意味するんだろう。

最近は算数に関連することが多いが、僕は「良問」と呼ばれる教材を通じて、子どもたちに算数世界の幅を拡げ、考える楽しさの共通の体験したいと考えている。そのために「数学者の時間」という実践方法を導入しているが、メソッドとは言えるほど一般化できる訳でもなく、そこにはやはり、どういう算数でありたいのかが埋め込まれているつもり。

あり方とやり方は、やはり密接に繋がっているものである。

手元には西村佳哲著『かかわり方のまなび方』という懐かしい本があり、文庫版で改めて購入した。この本は、あり方とやり方について考えるための補助線を与えてくれたものである。

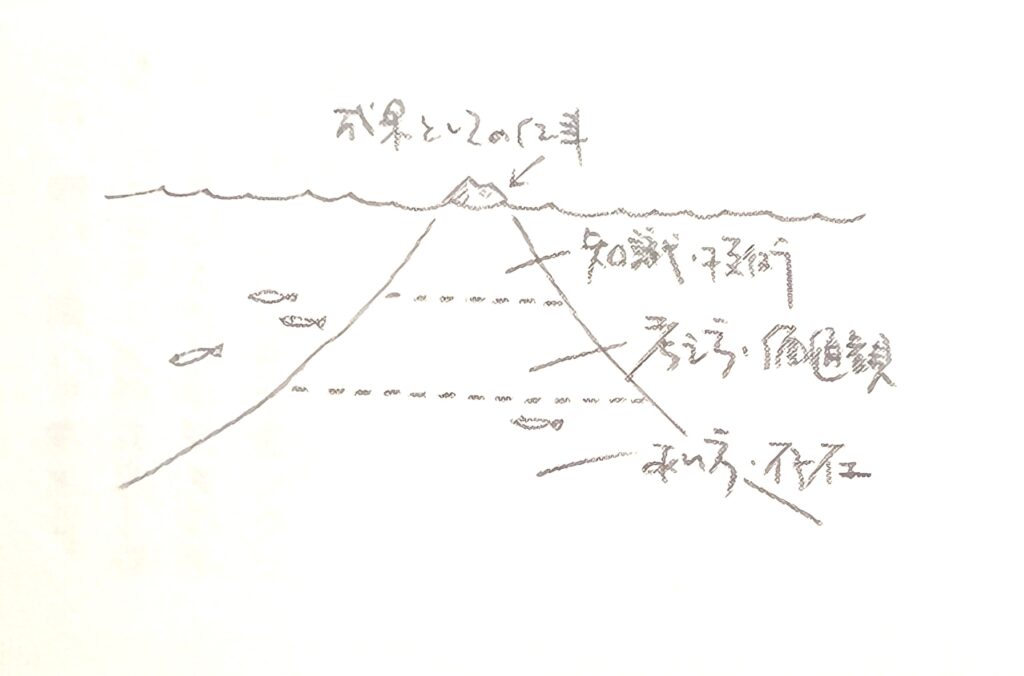

“ある成果を形にするには、それを実現するための技術や知識がいる。しかし技術や知識は何を持って良しとするのかといった考え方や価値観があることで初めて生きる。さらにその基盤として、物事に対する態度や姿勢、別の言い方をすれば、あり方や存在がある。”(P.34)

“僕は上側の技術や知識については教えることにあまり抵抗感を覚えないようだった。教えやすくもある。しかし考え方や価値観になるとブレーキがかかる。それは外から与えられるべきものではないと感じているようだ。あり方や存在に至っては何かを言わんやである。”(P.35)

最近は新しいやり方やメソッドを耳にする機会が増え、研修に参加することも多くなっている。昨日もラフトで中動態について考え、その授業設計の実践化にまで話が及んだ。

このようなメソッド化によって失われこぼれてしまいがちな教育哲学や思想を大切にし、自分らしさや学校らしさが反映されたあり方が通底する教材を通じて、方法を学ぶ仕組みを築いていく必要があるんじゃないかな。