先週、久しぶりのPA研修に参加できた。アメリカのPA, Inc.からトレーナーのローラを呼んでのSEL(Social Emosional Learning)研修だった。声をかけてくれたすずめありがとう。控えめに言って最高の研修で、今の算数の本質について考えている僕にとって最高のタイミングだった。

参加者は顔なじみのアドベンチャー教育「いつメン」が集まった。そして、久しぶりのメンバーにも会えた。なんだかPAJの同窓会をしているみたいで嬉しかった。

これまでSELとはきいたことがあるけど、実際に経験して学んだことがなかったので楽しみだった。

SELとは

イェール大学にある感情知能センター(YCEI)は、感情知能スキルの開発を支援するための研究とトレーニングを行っている。特に学校向けには、RULERアプローチという社会的・感情的学習(SEL)プログラムを提供し、子どもたちや教師、リーダーの感情スキルの向上を図り、学校、家庭、職場においてポジティブな感情環境を促進し、健康で公正なコミュニティの構築を支援することに資している。

CASEL(Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning)のHPをのぞいてみると、さらにSELに詳しい。

社会的・感情的学習(SEL)を教育の基本的要素とすることを目指し、幼稚園から高校までの教育において、SELを効果的に実施するための研究に基づいた実践やリソースを提供してくれている。

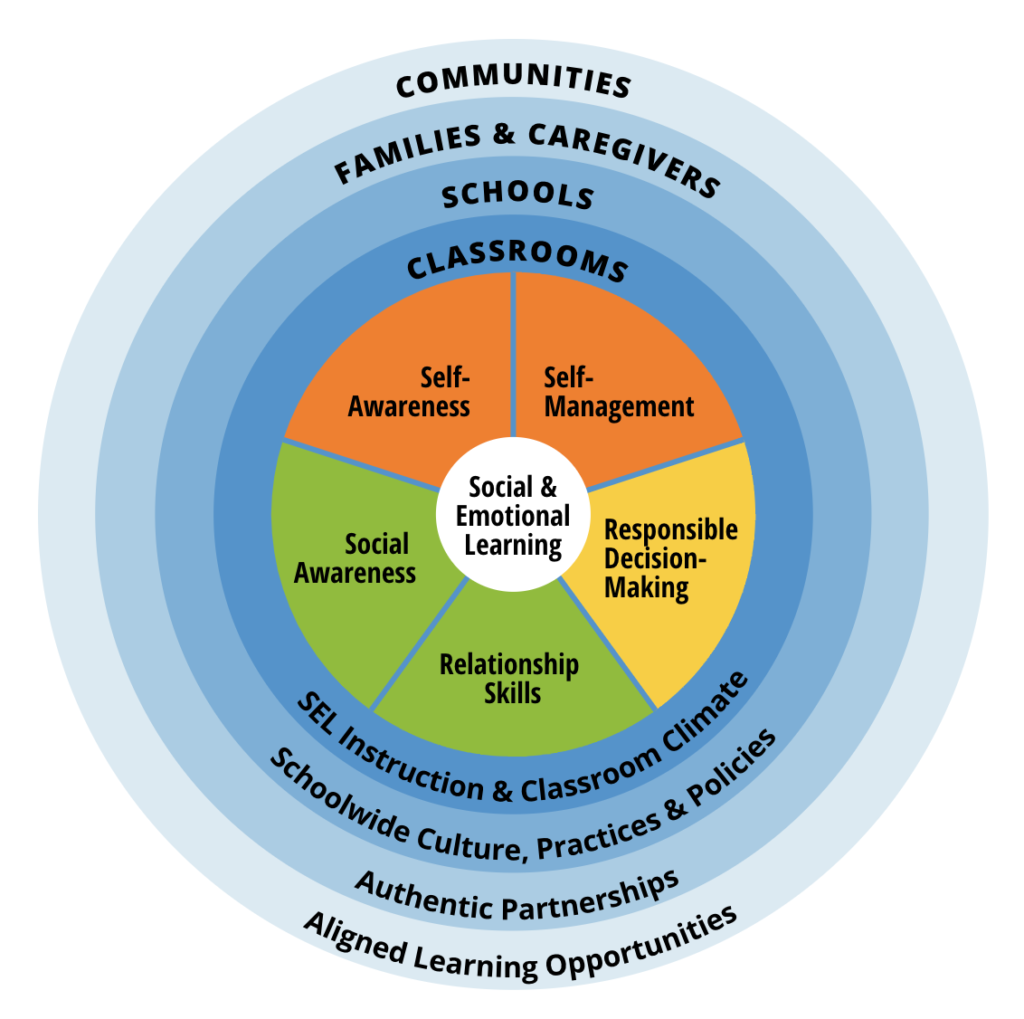

SELは、自己認識、自己管理、社会的気づき、対人関係スキル、責任ある意志決定など5領域の育成を目指しており、これらのスキルが子どもの成績や生涯の成功に直接結びつくとされているようだ。

さすがPAJの研修。いつものようにただの「お話きかせ」で終始せず、全てアクティビティ体験を通してそれぞれの5領域の要素について深く振り返られる研修設計となっていた。このデザイン力がまたていねいだった。そして、言葉だけに頼ることなく、ジェスチャーがあったりもして、その方法も多様だった。つい、手軽な言語の振り返りに行ってしまいがちなので、よい気づきをなった。

その中の一つに【感情の金魚鉢】という感情の語彙を豊かにするアクティビティがあった。簡単に言えば、その言葉をジェスチャーであてっこする。これがほんとに笑えておもしろい。同じ言葉でもビミョーな違いがあって、それを表現するって案外むずかしい。

「平然とした」「くつろいでいる」

これいっしょでしょ!!

このビミョーな違いをジェスチャーで表すって、もう神の領域笑。でも、ファシリテーターの進め方で意外にも意思疎通できてしまうのが興味深かった。

このムードメーターと呼ばれる感情語を表して80語を子どもたちと体験を通して集めていけるといいなと思う。感情を表現すること、感情をみつけること、自分の感情に気がつくこと、こういった感情を大事にするような集団文化ができるといいなと心から思った。

算数の良問をといているときは、感情との向き合い方が特に重要となる。しかもその感情は、「わからない」「もう無理」「やめたい」などとネガティブ感情のオンパレードだ。しかし、この感情こそが、ひらめきの種となるのが算数の真骨頂。

これまで算数の本質とは、冷静に論理的に思考することだと思われてきた。でもそれはちょっとちがっている。そればかりではなかった。

算数・数学の本当の本質は、自分に気付くことだ。自分の考えた道筋や予想、ひらめき、そしてそれを頭の中で駆け巡る感情への気づき。

これはSELでいうまさに「Self awerness(自己認識)」のことだ。

数学者の時間ではネガティブなら「うーん」、ポジティブなら「あぁ!」とメモするようにノートづくりをしてきていた。これからは、もう少し、感情言葉に目を向けながら自分の気持ちを算数授業においてこそ、表現していけるといい。

今、僕はこの自分への気づきこそ、学びに重要な要素だと考えられるようになった。だからこのタイミングでSELの研修に参加できたことは、自分の考えを組み立てる上でとても大事な土台となってくれた貴重な学びだった。

さて、積ん読本だったSELの吉田本『感情と社会性を育む学び(SEL): 子どもの、今と将来が変わる』『SELを成功に導くための五つの要素: 先生と生徒のためのアクティビティー集』『学びは、すべてSEL: 教科指導のなかで育む感情と社会性』を読もうと思うよ。