数学者の時間がひとまわし終わった。良問を解いて、問題をつくって、みんなで解き合う。数学者の時間は、子どもたちはとても楽しみにしている時間の一つだ。

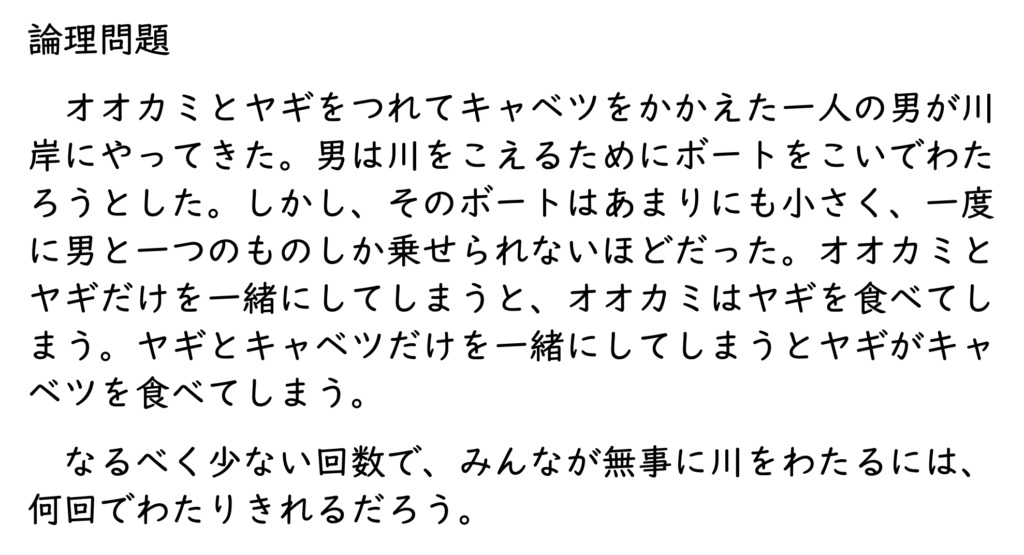

今回は、はじめて数学者の時間に触れるので、「できそうでできない、でもできそう」な以下のような論理問題の良問を扱ってみた。もちろんすぐに解けてしまう子もいるので、発展的な問題も用意してみた。

問題づくりでは、あえて、「もとめること」の求答文をいじらないようにした。問題づくりのはじめの一歩として「わかっていること」の条件分のみをつくりかえる問題にしてみた。

それがよかった。子どもたちは「もとめること」を変えてしまうとその良問がもっている数学的特徴そのものを越えていってしまい、良問のもつ数学的パターンの理解を深めるまでにいたらないことが多かったからだ。

条件分だけを変えてつくってみるけれども、このあたりは子どもの世界観がものすごくでてきておもしろい。そういう難易度を調整したけれども、やっぱり間違いはおこってしまう。

おいしいチーズ問題

あるところにネコとネズミを飼っている男がいました。最近、おいしいチーズが安く売られていたのを買った。ある日、ネコが検診を受けることになり、チーズとネズミを連れていくことにした。

家から動物病院までバイクでしか行くことしかできなかった。でも、そのバイクは男と荷物いれだけに1匹しか乗せられない。家にネコとネズミを一緒にしてしまうと、ネコはネズミを食べてしまい、ネズミとチーズを一緒にしてしまうと、ネズミはチーズを食べてしまう。できるだけ少ない回数で病院まで運ぶのに何回で行けるだろうか。

このネコとネズミを一緒に飼っているところがそもそも突っ込みたくなるけど、何かのアニメみたいでほっこりする。そして病院にネコだけでなく、ネズミの検診をしにいく物語もなんだかいい。

ちなみ解いてみると以下の3回で行けてしまう。

①家:ねこ、チーズ→病院:ねずみ、

②もどってくる

③ネコをつれていく。家:チーズ→病院:ねこ、ねずみ

本来なら、チーズも含めて運ぶと7回になるはずの問題である。どうしてこういうまちがえが子どもの中に起こるのだろうか。

この問題を三つ巴の論理問題をもとにするのなら、チーズも運ぶ必要感を持たせなくてはならない。「もとめること」が揺れてしまっている。問題つくっていて、そこを見落としてしまっている。

結局、「わかっていること」のみ変えてみても、「もとめること」をしっかりとおさえていない限り、つまり問題の数学的特徴を理解していないとこういうまちがえが生まれてしまう。一度解いただけでは問題って理解していないってことなんだと思い知らされた。

子どもが考える問題づくりはもちろん、今の時点ではこれでいいと思う。こういうことを繰り返しながら、まちがえを修正していくメタ認知能力を高めていけばいいのだから。そしてこういうアンテナは繰り返しの意図的な練習が必要だ。数学者の時間では、自分の解法プロセスをモニターする数学的思考として身につけられるように年間をとおして練習していく。

「問題の解決(答えをだせればいいこと)」と併せて、「問題を解くプロセス(どのように解いたり、どんな問題構造になっているのか理解をしていくこと)」に目を向けていけることは問題づくりのもつ一つのおおきな価値になっている。

そして、問題を解くだけではない、問題解決のプロセスにこそ目を向けていく、そういう算数・数学を大事にしていきたい。

次回、個別カンファランスしてみようと思う。