ようやく自学ノートをはじめた。拙著『自主学習ノートの作り方 実践編』を子どもたちと読みながら、笑いながらすすめられた。

「こんなのやっていいの!?」

「たのしそー、こりゃ家が楽しみ〜!」

「なにこれ!イガせんの若い頃の写真じゃん!」

僕が小学校3年生の頃、夢中になって描いたマンモスマンのイラストでさえも自主学習になってしまうことを知らせた。好きなことは一番のドライバになる。そして、やり方も少々。

子どもたちのこれまでの話をよくよくきいみてると、すでに低学年から自学ノートを取り組んでいるようで、自学はもう嫌という子もいた。一方で、僕からの提案はまた新鮮味がある様子でもあった。少しずつ自分にあったものを続けていけるといいなと思った。

ここ数年、宿題に対する期待値はとても下がっている。僕自身が学校の学びで僕は十分満足してしまっているから。でも本当に「自主的」に自分らしい学びがどこにいっても作れるようなアンテナがはられるようになったらそれはそれでいいことだと思う。「宿題だから」と目頭とがらせずにのんびりみていけるといい。でも、一方でしっかりと力をつけられるようにしてあげたいという気持ちもふつふつわいてきている。どうしたものか。しばらくかかえてみてみようと思う。

今は、探究学習のわくわくメニューをマイテーマと呼んで、自分なりのテーマを追求はじめている。今年は国語も一部担当しているので片岡則夫さんの『ちくまQブックス マイテーマの探し方』を見本に子どもたちと読みあってすすめている。

この本、ほんといい。おすすめ。探究ときくといろいろ動けなくなりそうだけど、まずはこの本のとおりにすすめてみるといい。

子どもたちのテーマも多様で「スイカの育て方」「人はなぜ旅をするのか」にはじまり、「伝統工芸品の作り方」とか、しぶいのもある。こないだフィールドワークの一環でスイカの苗を子どもたちとお買い物にいった。学校にもどってみると、それはシシトウの苗だった。なんという残念な僕の目の解像度。

子どもたちはすでに、マイテーマの企画書を書き上げ、今は引用文献から考えを書き出していくピース作りに進んでいる。すぐにネットにとびつかず、本からしっかり学んでいくことを大事にするところがいい。ここでしっかりと探究の手順をおさえておくと、来年の卒業論文で苦労しないと思う。

さっそく休み時間にせっせとノートを書いている子が数人した。さて、明日どんなノートがあつまってくるかな〜。

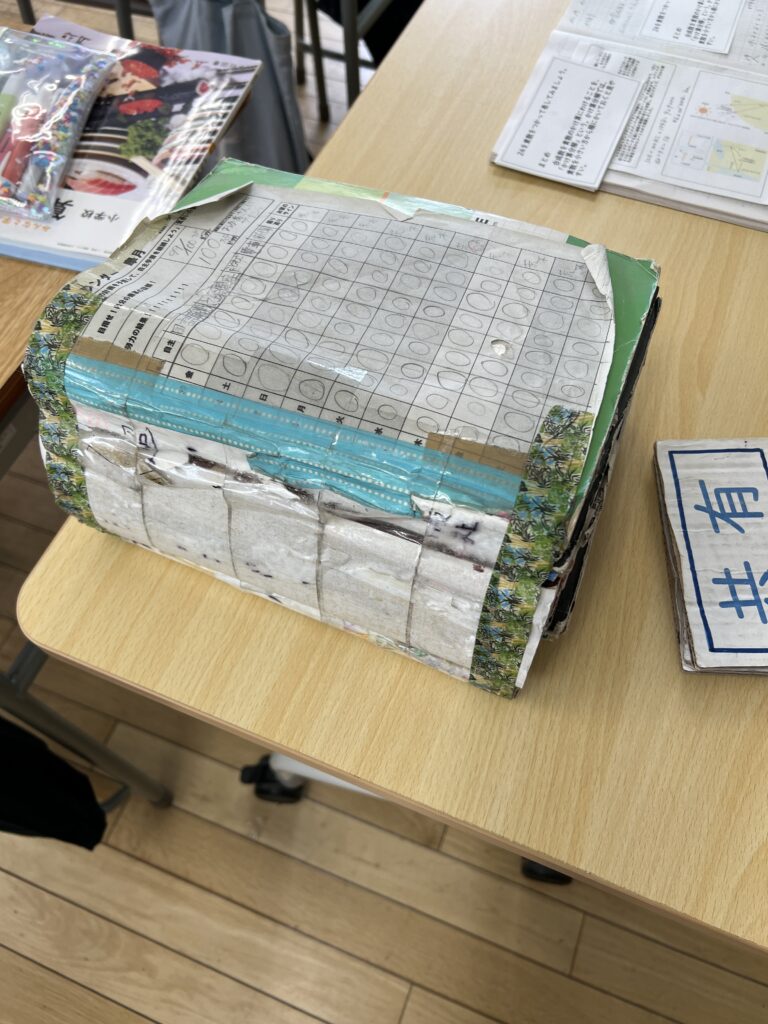

昨年から北海道のJRで運転士をはじめたタカPの自学ノートの実物をひさびさに引っ張り出して見せたら、子どもたちは驚きと共にやる気をチャージされたみたい。彼は2年間ずっと電車について研究続けていた猛者だった。好きは人を突き動かす力があることをリアルに教えてもらった子。