毎年やってきた「まとめの会」づくりの時期。今年も、さっそく子どもたちと話し合いがはじまったが、悩ましいスタートを切った。

まとめの会とは、一年間のまとめに向けて、各クラス独自に取り組む行事のことだ。僕がこれまで担任してきたクラスでは、ミュージカル、美しい数学発表(コロナで頓挫)、各教科学習発表ワークショップ、親にしぜん広場あそびレクチャー会など、その年、その年の子どもたちと話し合ってつくってきた。

基本、僕はなんでもいいし、何やってもいいと思っている。その内容や結果よりも、どうこの会をつくりあげていくのかそのプロセスにとても意味があることをこの学校に勤めることで体験的に知ってきた。

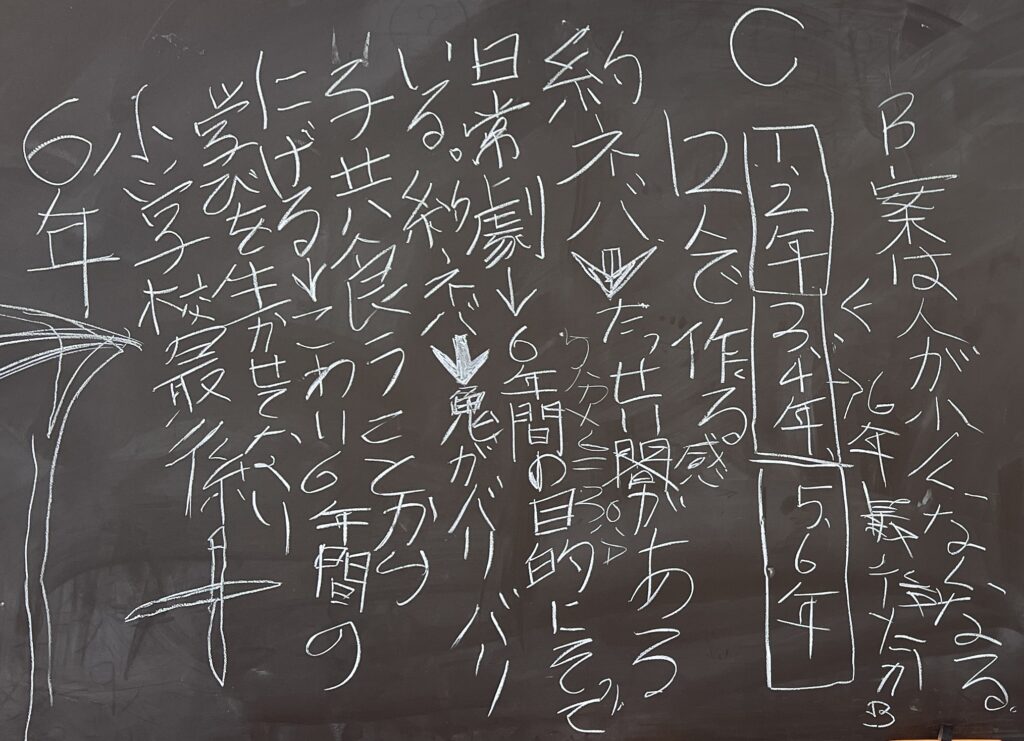

今年も実行委委員の5名が準備を進めてくれ、さっそくアンケートを募ってみると、6年生最後のまとめの会では「劇」と決まった。

しかし、劇の演目が二つに分かれてしまった。

「やっぱ楽しいことしたいじゃん」「約ネバやりたい!」とどこからきたのか『約束のネバーランド』劇が激推しされた。

「それって、オニが子どもを頭からバリバリ食べるやつじゃん?」ときいてみると「大丈夫。テーマは『友情』だから」ともさもありなんな解答が返ってきた。

ちなみに僕は「約ネバ」が好きだ。

もちろん全巻制覇し『英米文学者と読む約束のネバーランド』 (集英社新書)も読み、この話の文学的背景と設定にも興味を持っている。また六本木の原画展まで行っている。さらにはオマージュとなっているカズオイシグロ『わたしを離さないで 』は大好きな小説の一つだ。

が、そういう話は一切子どもたちには口にしたことはない。この先、僕がこの『約ネバ』の子どもたちの捉え方に、黙っていられるかが問題だ笑。

一方で「これまでまとめの会では、私たち好きなことやってきたから、最後はなんか、まとめらしくなるといいな」「まとめの会としてふさわしいのは、1年間のまとめの会であり~」だから、『クラスのの日常劇』をやりたいと、最後のまとめの会を意識しているまっとうな意見が出た。

自分がやりたいことの追求と、クラスみんなで取り組むことの価値について僕も語ってみたが、ときすでにお寿司で、あんまり響かなかった。子どもとはそういうもんだ。

劇は『約束のネバーランド』と『クラスの日常』の二本立てに決まり、全員がどちらかの劇で演じることになった。照明や音響、舞台監督などの裏方はもう一方がやってあげることになった。

さて、まとめの会、どうなってしまうんだろう。不安だ。

子どもたちの話し合いを聞きながら、僕の中には「学級日常劇ならばできる見通しがあるから、みんなこれをやろうと思ってくれないかな〜」などとしみじみ思ってしまった。

しかし、そんな予定調和で教育的な取り組みだけでいいのだろうか? という葛藤も逡巡していた。

「うまくいくからやる」よりも、「やってみたい/おもしろそう」だから、とりあえずやってみる。

このことは、僕にとっても必要な挑戦なのかもしれない。たくさん話し合って、いろいろ言い訳つけて、上手くいく見通しが立ってから始めるようでは、いつまで経っても成長しないしなぁ。

変化をすることから逃げないこと。予定調和で終わらせないこと。さて、僕がどこまで子どもたちをサポートできるか、ためされる一ヶ月がやってきたわけだ。がんばりたい。

「イガせん、何の役やりたい?」

「お? おれも入れてくれるの? じゃぁ」と

これまでやってみたかった子ども役をやらせてもらうことにした。

「イガせんもクラスの一員じゃん」と言ってもらえてうれしい反面、あんまり僕は先生としてみられてないなと笑ってしまう。人なつっこい子どもたちともあと数ヶ月だ。