OECD(経済協力開発機構)パリ支局のプロジェクトマネージャーの方から、日本の教師として「数学者の時間」について対話をしたい申し出があった。いきなりの英語でのメッセージに「辛いとき諦めずに生きている新手の井上香織」かと疑ったりもした。それほど今の僕の生活にOECDとは縁と心当たりがなかった。

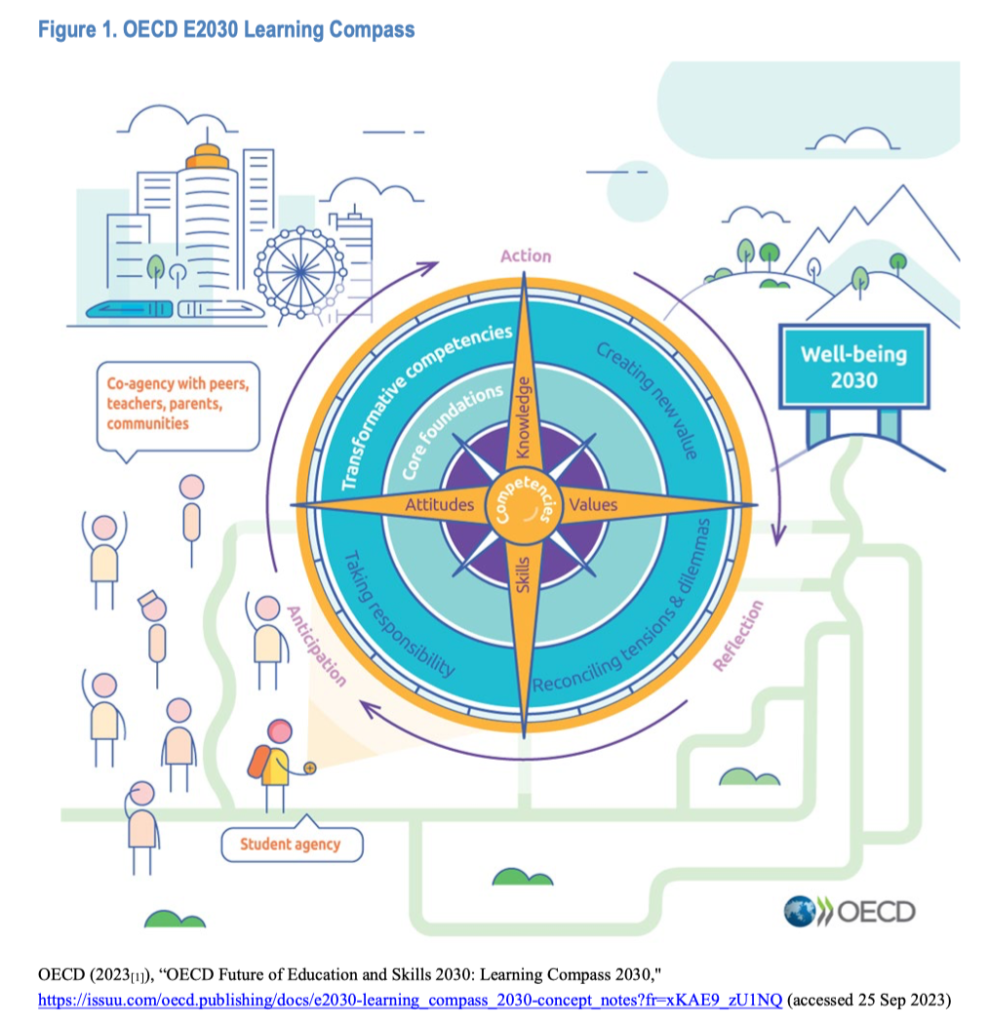

結論からいえば、OECDが標榜するラーニングコンパス2030の概念ビジョンに向けて、その具体的な実践として、本物の数学者の見方・考え方をしながら、社会的事象を問題解決するために「数学者の時間」はそれと近く親和性があるとのことだった。

今は便利な世の中。国をまたいでもオンラインで対話が可能。フランスとは8時間の時差があるので、僕は日曜のバスケ帰りに自宅からzoomで参加した。その話し合いは、OECDの職員の方と文科省から出向している職員、そして僕の3人で始まった。気付いたら、留学生や高校生も参加して、ごちゃまぜで賑やかなものになっていて、楽しいものだった。

このプロジェクトに僕を仲間にいれるかどうか、zoomに参加しているメンバーで多数決がとられた。僕の目の前で!汗。でも参加者全員が歓迎してくれた。満場一致の結果ははじめてのことだそうだ。大谷翔平とならんだかも。面接?に合格できたようでよかった。

そもそもどうして僕なんかのところにこの話が来たのだろうか?

OECDは今年、「THE FUTURE OF EDUCATION AND SKILLS OECD Learning Compass for Mathematics」をローンチした。

https://www.oecd.org/education/2030/OECD-Learning-Compass-for-Mathematics-2023-13-Oct.pdf

しかし、僕もそうだったが、その存在さえも知らないままだった。僕が払っている税金でこういった世界的な数学研究が行われているにもかかわらず。こういった考えを広げ、算数数学を正解当てっこにしないために、OECDは精力的に世界的に動いているようだ。

フィンランド、ドイツ、ヨルダン、ニュージーランド、ポーランド、そしてアメリカなどの数学研究を教えてもらった。そして様々なステークホルダー(学者、生徒、先生など)とつながって、日本においてもその渦を起こしたいとのこと。

そこに、たまたま僕が細々と続けて発信していた「数学者の時間」のことや、教師としての自分自身のことをオープンマインドでつづられていたことが重なり(この姿勢はラーニング/ティーチングコンパスで目指しているそのものの姿勢だったようだ)、話を聞いてみたいと連絡があったということだった。

僕はOECDのことについては、ここ数年、まったくといっていいほど勉強できていない。話を聞いてみると、学びとは目の前のものではなく、もっと長い人生をかけて人を豊かにしていくウェルビーイングなもの。そんなビジョンを教えてもらった。最近の僕はどちらかといえば、今この瞬間に数学することや考える楽しさみたいなものに注意がいきがちだった。

これもバランスが必要だ。もっと長い視点で、世の中をどう生きていくのかそのために何が必要なのか。そしてここからが大事だが、そのために「今やっていること」が本当に助けになることなのだろうか? このことについて真摯に取り組もうとしているのがOECDであり、そういう印象を受けた。

今後、どのような形で一緒に共同研究が進んでいくかはわからないけれども、「数学者の時間」へ一定の評価をもらえたことに安心している。続けてこられて本当によかった。

LAFTのガモちゃんの実践発表が終わってから「実際に、数学者の時間を体験したいので数学者の時間体験ワークショップを企画したい」と声があがっている。僕にとっては、これほどうれしいことはない。

人生とはひょんなところから何が変わるかわからない。そのチャンスは日々に中にたくさんあるんだとおもう。そのためにも日々を丁寧に、決しておごらず、生きていたいなと改めておもったしだい。

さて、明日から進学に関わる保護者面談がスタートする。なかなかハードな日々が続くが、残り1ヵ月走り抜けたい。