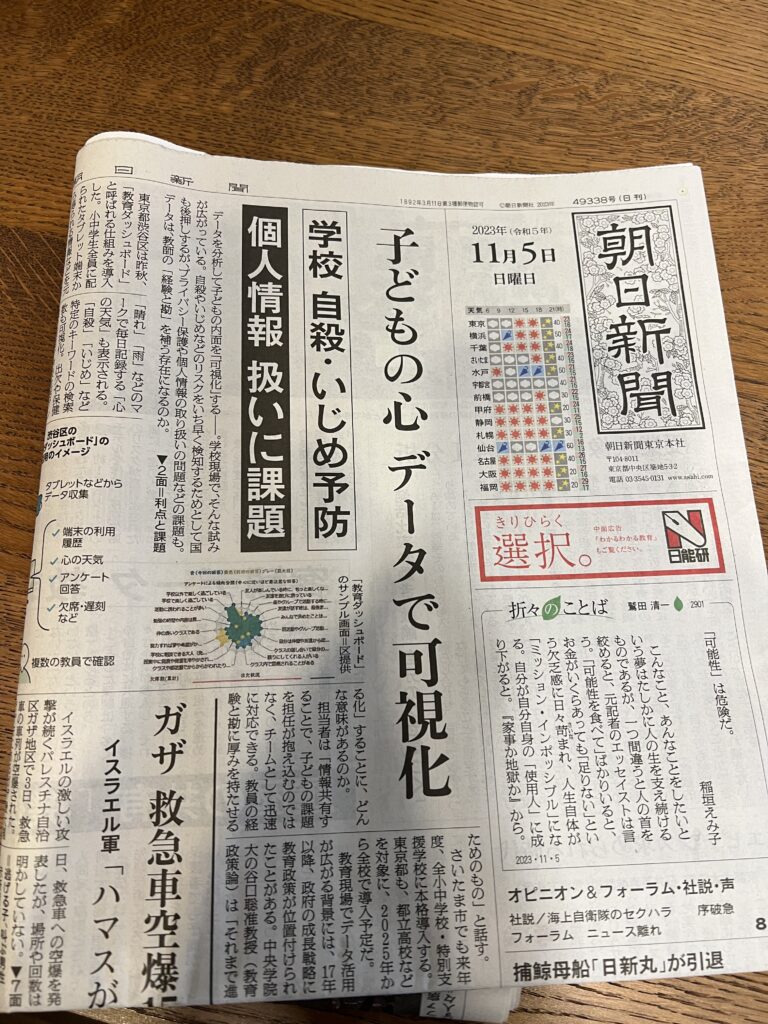

「子どもの心 データで可視化」今朝の朝日新聞の一面だ。

どうしてこれが気持ちわるいのか、このことはちゃんと考えておかないといけない。けど、今はじっくりと考えるほどのゆとりがないので、このイヤ〜な気持ちをちゃんと記録して忘れないようにしておきたい。

9月にも同じような「子どもの気持ち、データ化」の新聞記事があったので、子どもの人権からブログに書いた。子どもにだって知られたくないこともある。

「子どもの気持ち、データ化」は気持ちわるい(2023年9月19日)

http://igasen.xsrv.jp/wp/2023/09/19/「子どもの気持ち、データ化」は気持ちわるい/

今回は、欠席や遅刻、早退や保健室の利用回数、国語や算数のテストの点数、身長に肥満度、友人関係や家庭での会話など、多岐にわたるデータを集めているようだ。授業改善というよりも、いじめ、自殺を予防するための取り組み。そのため多角的なデータを集めることで、もっと子どもの心を立体的に「心の天気」としてデータ化していく。

いじめ、自殺を予防することは必須だ。僕は反対はないし、それには首肯しかない。

とくにいじめ、自殺への対応が、データに頼る学校・教師になったとき、「データに表れませんでした」問題が必ず生まれる。もっとひどいのは「データには出ていましたが働き方改革のため、それを校内で閲覧する時間がありませんでした」みたいなことも起こらないとも限らない。

いじめの見抜くのは、結局は「違和感」だと思う。

これは経験がそうさせるというよりは、人として気づけるかだと思う。こういう感覚は、長年教師をやっていれば、だれもが経験することだ。

「この子に何か気になるところがある」

「今、教室で何か起こっている」

この違和感にどれだけ向き合えるか。それに真摯に向き合って、分かろうとできるのか。ここへの支援がほしいのだ。そのためのデータがほしい。順番が逆だ。

子ども一人ひとりをデータとして理解していると、データには表れないその何かを、見取ることはできなくなりそうで怖い。こういうことは、原因と結果のように、直線的に理解できることではなく、因果関係がみえにくいつながりの中にあるシステムの問題だからだ。

子どもの自殺やいじめを本当に減らしたいのなら、余計なことはしなくていいのでは。ただ、教員にヒマとゆとりを与えてほしい。それだけで、子どもの一挙手一投足にもっと敏感になれるはずだ。

ゆとりがあって、子どもと一緒にいられるだけの時間をもっと増やせるといい。一人ひとりをみられる環境をつくってくれればいい。データは大事であることは変わらない。しかし学校現場でほんとうにほしいものは、子どもの心のデータではないないだろう。この問題を早急に小手先の科学技術でカバーをすると、必ずしっぺ返しを食らうだろう。