今年は様々な場面で他者からの怒りに対峙することがあった。また、その場面をみることもあった。その一つひとつに相手の気持ちはわかることがある。

僕はといえば、あまり怒りをあらわにする方でもなく、いつもへいへいぼんぼんと生きている。それはラッキーなことでしかないのかもしれない。この仕事がら「おだやかでごきげんでいる」ことは一種のたしなみのようなものでありたい。

怒りってなんだろう。

気になってまずはセネカを読み始めたが(論点がわかりづらくながい!)、戦争や日常の出来事、動物の怒りなどさまざまな観点から検証され、どうも、怒りをもってはよろしくないことがストア派哲学からはみてとれた。それは理性をうしなうからだ。

セネカ (著), 兼利 琢也 (翻訳) 『怒りについて 他二篇 』(岩波文庫) 2008/12/16

先日、10月2日のブログで福田村事件をみてきた感想に僕は以下のようにつづった。

“差別意識は気付かないところに誰にでもあるものだ。ただ「差別はいけないと教わっているから差別をしない」ままでは、いざ「差別をするのがあたりまえや得するとなった集団や社会」では、普通に差別が起こるのではないだろうか。学校のいじめも同じ構造だ。

差別撤廃、差別を禁じているだけではダメなのだ。無知から差別は生まれる。自分の内面にある偏見を見つめ、差別はもっと根っこの部分で理屈を越えるもの、怒りや義憤の感情を伴わなければならない。”

本当に自分にとって大事なことには理性を失ってでも、うったえたいことに感情的になっていい。怒りをもっていいのだと。いや、怒りをともなわないといけない。

僕は生きるためには、ものわかりよく過度に怒りをもたないようにするのが成熟されたオトナだと思って生きてきた。でも、ちょっとちがうのかもしれない。もっと感情をだしてもいいのかも。

明日からいきなり「コラ!」と怒鳴ったら、びっくりされるだろう。怒りをもつことは大事なことだが、その出し方とその後のことのを考えるて感情を安心して出せるといい。

以前、日精研のアサーショントレーニングで「怒りの感情はいきなり激高して怒りとなることはない。怒りには段階があり、最初は小さな困りごとがあるだけだ」と教わったことがあった。

小さな困りごとを日々口にしていけるといい。信頼関係をきづきつつ困りごとのうちに怒りのマネージメントをする。ぐちっぽくならないように。そして、同じように相手にも怒る権利、困りごとを伝える権利も大事にしないといけない。

でも、怒りを出したり、向けられることはとても疲れること。お互いケアの気持ちをそれ以上に大事にしていきたい。

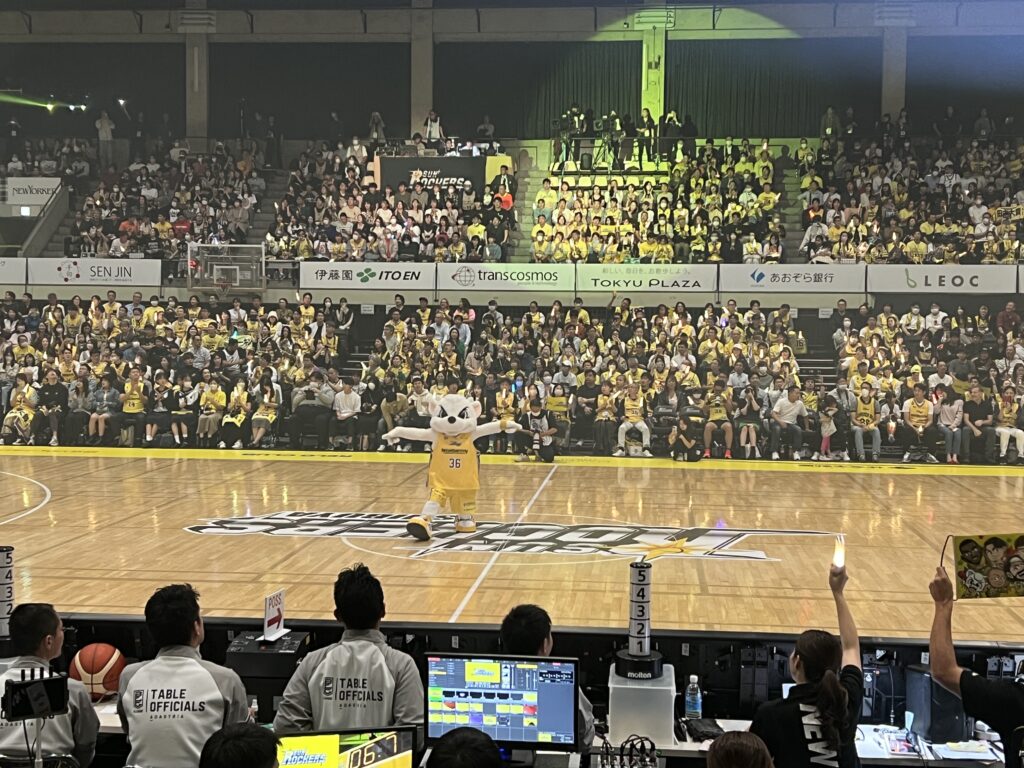

開幕3連敗は怒りというか悲しみでしかない。