今朝の新聞に「子どもの気持ち、データ化賛否 集中度「授業変える指標」、生徒自身も確認」とあった。

ある公立中学校での子どもたち一人ひとりの脈拍を管理するデバイスによって、授業への集中度を把握して授業改善に役立てる記事がのっていた。

朝から、なんかモヤモヤした。違和感しかのこらなかった。それはなんだろう。

もし僕が「君たちのすべてを先生はわかっているんだ。さぁ、なんでも教えてごらん。脈拍おしえてくれよ」なんて気持ち悪がれる教師になりたいわけじゃないし、そもそも、すべてなんて知りたくもない。知らないことがあったほうがお互い平和にやれるってもの。

子どもだって「私の脈拍まで知られたくないわ」「マジやめて」って思うんじゃないかな。うん。内のクラスは確実にそう言ってくれそうだ。こんなことがはじまるとしたら、夜の校舎窓ガラスこわし続けてしまいそうだ。

この研究には、学習者、特に子どもたちに対しての権利意識が希薄すぎるのではないだろうか。知られたくないことは人にはたくさんあるはずだし、そうやって自分自身を育てていっているはず。なんでも誰流しでは自分がいなくなってしまう。

第16条 なんにしろ、ひみつは知られたくないなぁ。

“かってにのぞかれたり、ぬすみ聞きされたり(中略)ということはゆるされない。 子どもだって、ひみつにしたいことは、ひみつにしていいんだからね。”

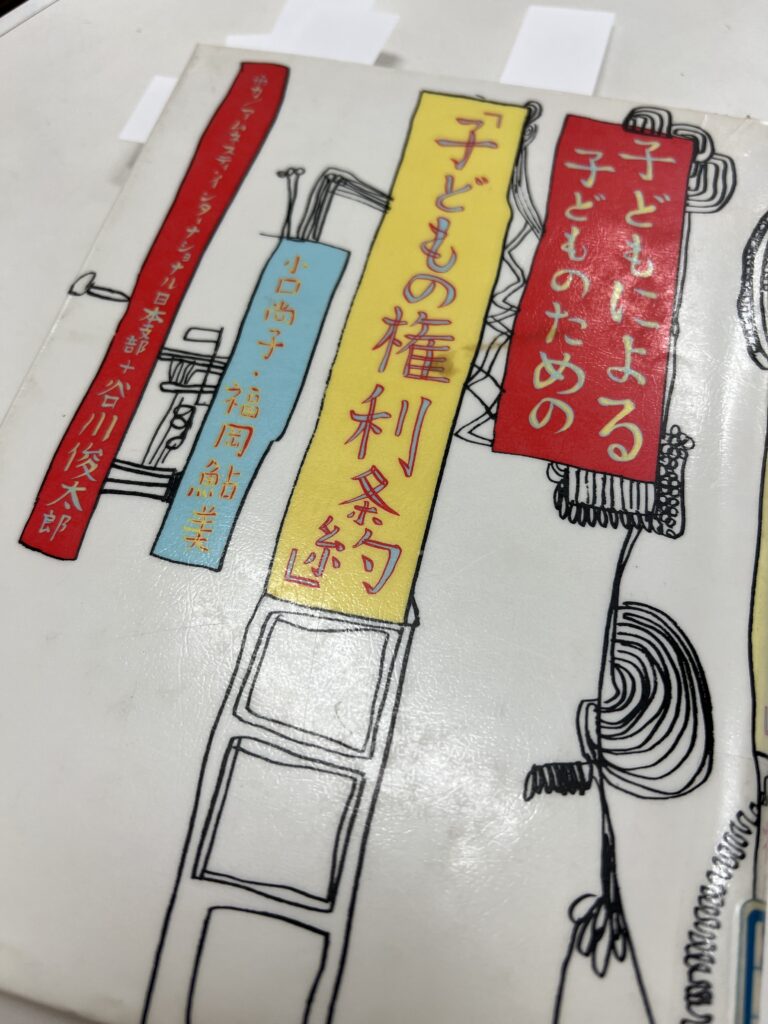

小口尚子・福岡鮎美著『子どもによる子どものための「子どもの権利条約」』(小学館1995)P.66より抜粋

その人を理解しようとするための方法が脈拍を測って授業への集中度を知ろうなんて悲しすぎる。なんでもデータで集める前に、もっと話せばいいのに。そして、技術はもっと有効活用したほうがいい。

でもまてよ。もし職場の人が、こっそりと僕の職員会議の脈拍を測ろうとしはじめたら、僕はきっと困る。そして僕なんかのために「職員会議をもっと活発にしよう!たっぷりやろう!」となったら、さらに困る。

どんなときもそっとしておいてほしい。物事への参加には、自分のペースがある。主体的になるかどうかは自分がきめることだから。このあたりがかなり、相手への配慮をないがしろにしているのではないだろうか。

冷静に考えて、そもそもなぜこういう研究が必要なのだろうか。

もし子どもの集中度を教師が把握できたのなら、授業改善に役立てられる。ほんとなのそれ?

授業に集中できていないことが、「どのように」改善するかは示されない。だって、それは学習者である子どもと、教師、それに教材が3つ重なり合って、はじめて授業は成立することだから。そこに脈拍はどう関係するのだろうか。教えてほしい。

だって、寝ている子がいれば

「おお!この子は僕の授業で、なんと夢中になっているのだろうか!?」なんて問いを立てるまでもなく、もうすでに夢の中だよ。突っ伏して寝てるの見りゃわかるじゃん。

ということで、技術を使おうとする方向性がおしいなと思う。

子どもには、人には秘密があって自分の壁をもって育っていくもの。みんなデータ管理されすぎる社会ってどうなんでしょう。