運動会に向けて、学年競技について子どもたちと話し合っている。毎年「旗取り」という棒倒しの棒のてっぺんに旗が刺さっていて、相手の旗を先にとったほうが勝ちという競技。

両クラスから選ばれた実行委員子どもたちとは、昨年度のDVDを観ながら、今年の学年競技案を考え合った。

「背の高い人、体格がいい人が有利だ。運動ができない人が楽しめない」「観客で観ていても、勝ち負けが分からなかった」「怪我が多そう」と感想をいう。そこで、学年競技のめあてをきめた。

・勝っても、負けても楽しい。やってみたくなる。(楽しい)

・観ている人もわかりやすい。(ルールが簡単)

・怪我ができるだけない。(安全)

このあたりを考えると、歴代続く「旗取り」を「変えたい!」「俺たちが歴史を変える!」と意気込んでいる。

とてもいいめあてだと思う。勝ち負けに偏りすぎず、楽しく、一生懸命取り組めるものを探したいと思った。笑いのツボとセンスのあう同僚の先生から借りた『マイノリティデザイン』という、ゆるスポ(ハンドソープボール、バブルサッカー、ハットラグビーなどどれも笑ってだれもが楽しめるスポーツばかり)について学んだりもした。

この本、ほんといい。運動が得意な人だけのものではなく、もっと身近に楽しいものだと思わせてくれる。

実行委員なりにも新しい案がふたつほどできあがった。PAでやるような「シーツでボールをはねあがらせるゲーム」と「おたまで水はこびゲーム」だ。なんとも旗取りにとってかわるにふさわしすぎる脱力競技。僕はいいなと思う。

けれども、これまで歴代継続してきた「旗取り」について各クラスでアンケートをとってみると

「毎年やっていたから、楽しそうだし僕らも旗取りやりたい」

「ルールや役割を工夫すれば旗取りだってみんな楽しめる」

「接触がなければ安全になる」など、

最もらしい意見に打ちのめされて帰ってきた。意見を吸い上げることは大切なことだが、多くの声を引き取ることは大変だ。

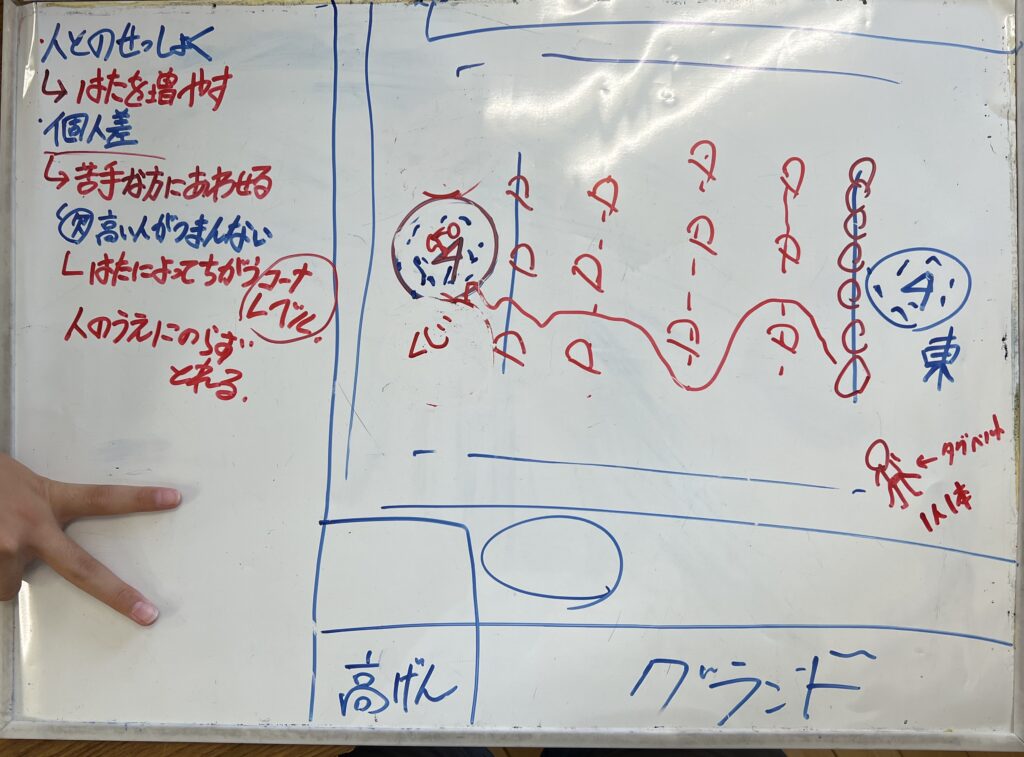

そこで急遽、実行委員で1時間話し合い。もらったそれぞれの意見を反映した「シン・旗取り」競技をそれぞれのクラスで実行委員が提案することになった。

こういうやりとりを何度もしていると、なかなか進まない。休み時間もなくなっていく涙。でも、それぞれが納得いくために、声をきく。声をあげる。こういうことが運動会づくりで大切にされ、民主主義を学んでいけるこの学校のいいところだ。

今は産みの苦しみ。なかなかしんどい。さて、明日が競技ルールのしめきり、どうなるかな。