数学アートで一面展開図のような「ものづくり」をしていると、つくることに楽しさが加速され、気付いたことをわざわざノートにメモとりづらく、どんどん作業を進めたくなってしまう。また、メモをとることで、ふりかえりの際に、新しい気づきを与えてくれるの、そういった経験が少ないからだと考えてしまいます。

ただの記録とはちがい、ノートに気づきをメモすることは、思考のスピードを落として、落ち着いて考え直す効果が高く、電子端末があれば写真をとって解決いうことはできないなと思う。やはり、鉛筆使ってメモすることが問題解決の役に立っていると確信。

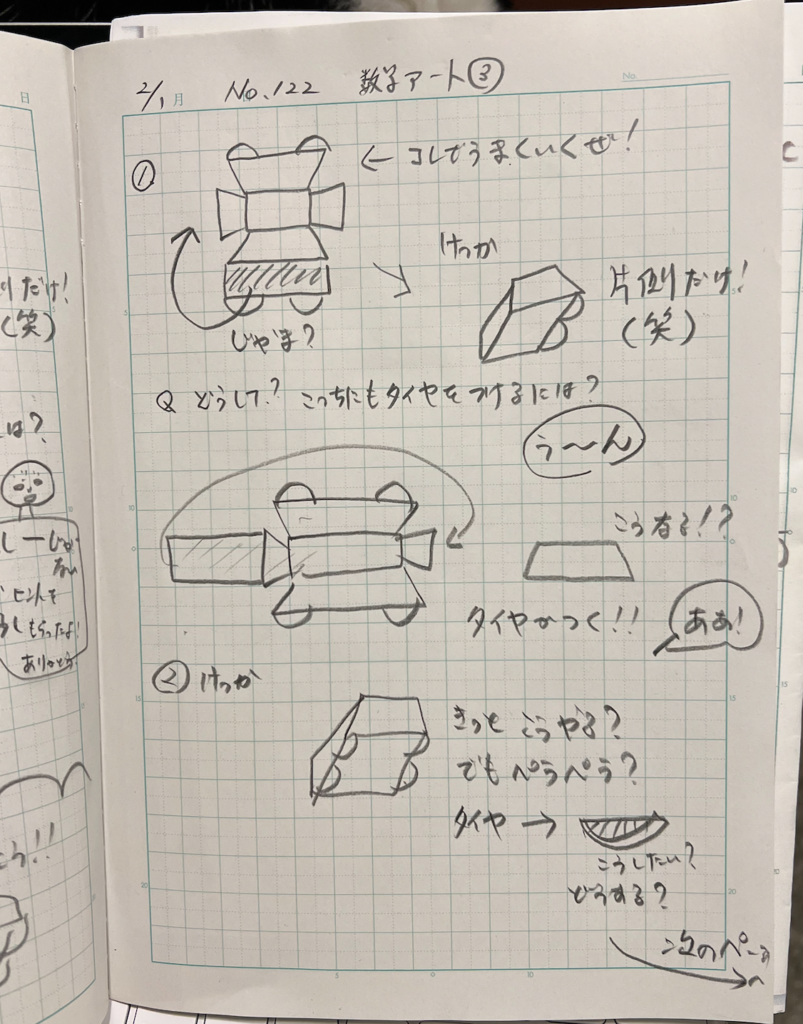

だからこそ、そのメモをとるよさが子どもたちに伝わるように、実際に僕が自分の数学者ノートにどんなメモを書いてみる姿をみせました。いわゆる、「考え聞かせ」をやってみせました。実際に、問題解決に必要なメモ過程を生中継することは、何をどういうプロセスで書くのかが明確に伝わり、子どもたちからはわかりやすいと好評でした。

このあたりは、この本が大変参考になっています。

実際に子どもたちに話をしたこと

みんなは、ノートには、どんなことをメモしていますか。算数授業では、まずは「先生が黒板に書いた」ものをうつしたりしていますね。

数学者のノートには、そこに「自分の考えの筋道」が書かれているものです。

でも、ものづくりをしているときは、ついつい、早く次に進みたい。どんどんやりたいからメモはしないでOK!じゃん、なんてことも。

でもちょっとまって。

考えをノートにメモしないで、あわただしく進めてしまうことで、繰り返し同じ失敗をしてしまったことはありませんか。または、せっかく問題を解けたのにしたのに、どういう風にそこにたどり着いたのかが、よく思い出せずに、もう一回やろうとしてもできないことってありませんか。

考えをメモすることは、ゆっくり考えるきっかけをつくってくれます。どういう筋道で考えたのか、どういう風に失敗したのか、それまで瞬時に考えて進めてしまっていたことにブレーキをかけてスピードをコントロールしてくれます。

メモすることは、今まで気づけなかったヒラメキが生まれたり、予想がうまれてきます。こんなに便利な学習法法のメモしない手はありません!

でも、実際に何を書いたらいいのかな。ここでイガせんがやってみますので見て参考にしてください。

そういって、実際に書きながらメモをすすめる姿をみせてみました。

僕はわりかし、こうやって授業を整え、整え、子ども中心の活動が増えたとしても大きく崩さないように子どもたちに必要なスキルをミニ・レッスンで示していることが多い先生なんだと思います。こういうことの積み重ねなんだろうな。授業って。

これまでは、子どもたちのノートや作品、授業の感想をつかって問題をつくったり、授業を展開していたけれど、それはすべて事後的な結果の作品のみを見せていました。やはり、ライブでその実際にやっている生中継してみせることのエンパワーメントは計り知れないと思います。

でもまぁ、知っていると、できるとの間には大きな隔たりがあります。学習者のモニタリング能力が求められています。しばらくは定期的にふりかえり、練習していく必要がありそうです。