一人ひとりをいかす教え方、そのための診断的評価ってなんだろう? これまで、レディネステストってやってきたけど、それも研究授業とか特別な授業のときぐらいだったなぁ。

そのときは、まだ既知をいかして、つなげながら学ぶよさを理解していなかったし。ここ数年は、プレアセスメントといったやり方で、オリジナルテストをつくってしまって、「事前に」何を知っているのか、何がまだわかっていないのか、単元前にテストをしてから進めたりもした。

「You、テスト、単元前にやっちゃいなよ!」のプレアセスメントという学習方法やいかに!?

今回は、このへんのことが、もう少し丁寧に理解できて、より一人ひとりに寄り添えるような学びとなっていくといいです。

P.45

学びに影響する最も重要なただひとつの要因は、生徒がすでに何を知っているかである。何をしているのかを把握し、それに応じて教えるべきである。『教育の心理学 認知の観点』デビット・オーズベル

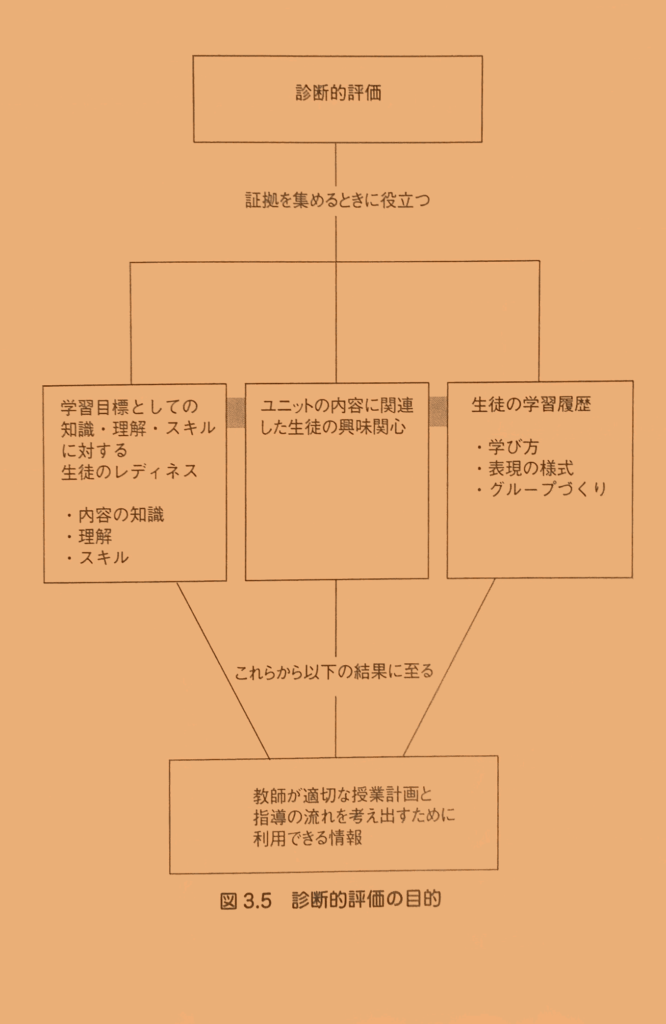

この章では、診断的評価は次の3つ「レディネス」「興味関心」、そして「学習履歴」の3つについて調査することが具体例をもとに紹介されています。

レディネス(P.50〜)

・次に学習することの基礎となる予備知識を生徒がもっているかいなか・ユニットの新しい内容の習得レベルについて

興味関心(P.65〜)

・興味関心は楽しんですることに関連する。

・(その単元に関連する)サブテーマについてきいてみる。ランキングづけをする。

学習学習スタイル(P.68〜)

・生徒にレッテルをはってはいけない。

・いろいろな方法で学習すること支援し、教師の最も教えやすい方法だけで教えてはいけない。

・柔軟性のあるグループ作り。

これらの診断的評価そのものには、あまり時間をかけるべきではないし、単元に入る数日前には評価しておきたいことも、忘れてはいけないポイント。

診断的評価から得た、具体的な個々の情報を、単元の流れにどう活かしていくのかは、次章の形成的評価のお楽しみです。